Depuis l’aube de l’humanité, l’homme n’a jamais été qu’un simple corps fait de chair et d’os. Il a toujours porté en lui une dimension invisible, profonde, insaisissable, qu’on appelle communément l’âme, l’esprit, le souffle de vie, la spiritualité.

Ce besoin de croire, de chercher du sens, d’interagir avec ce qui dépasse la matière visible est une constante dans toutes les cultures, époques et civilisations.

Mais aujourd’hui, une nouvelle idéologie gagne du terrain : celle du matérialisme pur. « Je ne crois que ce que je vois », dit-on avec assurance. Tout ce qui ne peut être mesuré, pesé, prouvé, est balayé d’un revers de la main. Le spirituel est relégué au rang de fantaisie ou de croyance irrationnelle.

Pourtant, les conséquences de cette déconnexion spirituelle se font lourdement sentir. Derrière les apparences de progrès, de liberté et de confort moderne, une vague silencieuse déferle sur nos sociétés : vide existentiel, dépression, isolement, suicides.

1. L’homme ancien : un être connecté à l’invisible

Dans les sociétés anciennes, l’homme était inséparable de sa dimension spirituelle. Il ne se considérait pas comme un individu isolé, mais comme une partie d’un tout : la nature, les ancêtres, les esprits, le cosmos.

Chez les peuples africains, cette réalité était incarnée par les cultes aux ancêtres, les totems, les esprits tutélaires, les offrandes. Les rois eux-mêmes étaient considérés comme des intermédiaires entre les mondes. La maladie, la fécondité, la pluie, la guerre, tout était compris à travers le prisme spirituel. Il n’était pas question de dissocier le visible de l’invisible.

Cette forme d’idolâtrie ancestrale, loin d’être une absurdité, était une manière de nommer, d’organiser et de vénérer les forces de l’univers, à travers des symboles accessibles à la communauté.

2. L’évolution vers les religions structurées

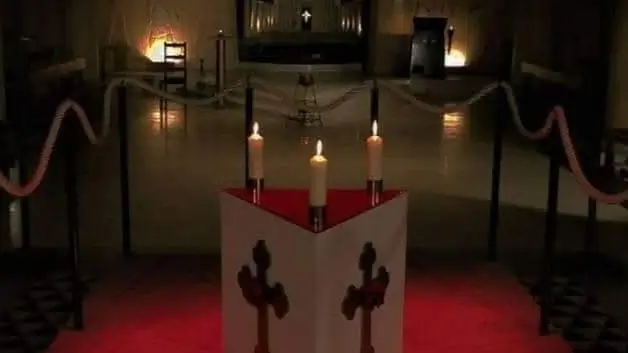

Avec le temps, ces croyances se sont structurées en religions codifiées : l’hindouisme, le judaïsme, le christianisme, l’islam, le bouddhisme…

Mais elles n’ont pas effacé la spiritualité — elles l’ont encadrée. Elles ont donné un langage, une morale, une communauté de foi. Même dans ces traditions religieuses, la dimension mystique reste omniprésente : visions, miracles, extases spirituelles, inspiration divine, quête de transcendance.

Tous les grands textes sacrés, toutes les figures emblématiques sont passés par une expérience de l’invisible. La foi n’est jamais réduite à une simple croyance intellectuelle, elle est un lien vivant avec une réalité supérieure.

3. Le rejet moderne du spirituel : un arrachement à soi-même

Le modernisme, avec la science et la technologie, a permis des avancées extraordinaires. Mais dans son excès, il a fait naître un nouvel homme : rationnel, sceptique, centré sur le visible.

« Je ne crois que ce que je vois » est devenu une norme intellectuelle. Ce que l’on ne peut pas prouver est dévalorisé, voire nié.

Or, ce refus de la spiritualité a des conséquences profondes :

- Vide existentiel : sans sens, sans transcendance, la vie devient une suite d’expériences sans fil conducteur.

- Dépression : les maladies mentales explosent, malgré les progrès médicaux. Le mal-être résulte souvent d’un manque de repères.

- Suicides : dans les pays les plus développés, les taux de suicide sont souvent plus élevés que dans les pays spirituellement enracinés.

- Individualisme extrême : l’absence de sens collectif et de valeurs supérieures isole les individus.

C’est le paradoxe de notre époque : jamais l’homme n’a eu autant de confort, et pourtant jamais il ne s’est senti aussi vide.

4. La spiritualité chez les personnalités publiques, politiques et d’affaires

Quand les élites cherchent ce que le peuple oublie

Pendant que la majorité des populations s’éloignent de la spiritualité, considérant cela comme dépassé ou inutile, les grandes figures de ce monde, elles, ne s’en détachent pas.

Chefs d’État, leaders politiques, dirigeants de multinationales, stars d’influence mondiale… Beaucoup s’adonnent à des pratiques spirituelles, religieuses, voire mystiques. Certains le font discrètement. D’autres l’assument pleinement.

Que ce soit à travers des confréries, des rites anciens, des retraites en pleine nature, des voyages initiatiques, des rassemblements cachés ou même des cérémonies publiques, le spirituel fait partie intégrante de leur vie.

Et ce phénomène est mondial. Il ne connaît ni frontière, ni religion unique. Il traverse les continents, les cultures, les idéologies. Les élites ne croient pas uniquement à ce qu’elles voient. Elles cherchent à influencer l’invisible pour mieux régner sur le visible.

Les réseaux sociaux, en dévoilant parfois ces pratiques, jusque-là cachées, mont mis en lumière un fait troublant : ceux qui dirigent nos sociétés ne rejettent pas le spirituel. Au contraire, ils s’en nourrissent. Pendant que les peuples perdent leurs repères, eux les cultivent, les exploitent ou les réinventent.

Usurpation ? Manipulation délibérée ? Simple lucidité ? La question reste ouverte.

Mais une chose est certaine : le spirituel n’a pas disparu. Il a juste changé de mains.

5. L’utilité de la spiritualité dans la vie quotidienne

La spiritualité ne se limite pas à prier ou aller à la mosquée. C’est un rapport au monde, à soi, aux autres. Elle se traduit par :

- La paix intérieure : savoir déposer les fardeaux, garder l’espoir, relativiser.

- La résilience : face à l’échec, la foi pousse à se relever.

- La sagesse : prendre des décisions avec du recul, de la hauteur.

- Le pardon : outil de libération personnelle.

- La gratitude : remède au mal-être et à la frustration permanente.

Sans spiritualité, tout devient urgent, personnel, lourd. Avec elle, on apprend à s’inscrire dans un rythme plus profond, plus apaisé.

6. Quelles pistes pour retrouver une vie pleine et épanouie ?

Face à ce constat, il est essentiel de réintégrer le spirituel dans nos vies, sans forcer, sans dogmatisme, mais avec sincérité. Voici quelques pistes :

- Redonner de la place au silence : pour écouter ce qui vit en nous.

- Reprendre contact avec la nature : temple vivant de la spiritualité.

- Explorer les traditions spirituelles de sa culture ou en découvrir d’autres.

- Lire des textes inspirants, anciens ou modernes.

- Se poser des questions essentielles : Pourquoi suis-je là ? Qu’est-ce qui a vraiment du sens ?

Ce retour au spirituel n’est pas un reniement de la science ou de la modernité. C’est une complémentarité. L’homme a besoin des deux ailes pour voler : la raison et la foi.

Conclusion

Rejeter le spirituel, c’est comme tenter de respirer en n’utilisant qu’une narine. C’est une vision incomplète de la vie. Les civilisations anciennes l’avaient compris. Les plus grands leaders l’ont expérimenté. Les temps modernes, à leur façon, nous rappellent qu’on ne peut vivre longtemps dans le déni du sens.

Ce n’est pas parce qu’on ne voit pas une chose qu’elle n’existe pas. Le vent ne se voit pas, mais il fait bouger les arbres. L’amour ne se mesure pas, mais il bouleverse une vie. L’esprit ne se prouve pas, mais il donne un cap, une force, une direction.

Alors peut-être devrions-nous cesser de dire : « Je ne crois que ce que je vois ». Et commencer à vivre comme si voir n’était qu’une partie de l’histoire.

Croire, c’est commencer à voir.

A lire absolument : Ce que cette poupée enchaînée révèle sur des ves bloquées

Ne manquez rien; Abonnez-vous à notre Lettre d'information !

Je suis musulmane et et je suis pour la spiritualité .sans laquelle on ne pourra jamais être calme et tranquille intérieurement. La spiritualité est un moyen de guérir toutes nos blessures profondes et protège des troubles psychologiques et les guérissent comme l anxiété et la peur et le manque d estime de soi . Elle est source de stabilité et le spirituel est une personne qui aime le bien pour lui et ses proches et évite tous ce qui est interdit dans sa religion et tend vers être parfait ….la spiritualité est la base du bonheur absolu

Merci pour ce commentaire profond et éclairant.

Vous rappelez avec justesse que la spiritualité, quand elle est sincèrement vécue, devient une véritable source de paix intérieure.

Elle nous aide à traverser les épreuves de la vie et à rester aligné(e) avec nos valeurs. C’est un bel appel à revenir à l’essentiel.

Merci encore pour ce partage inspirant !