La France, Un colosse aux pieds d’argile ?

La France a longtemps été perçue comme une puissance mondiale incontournable. Berceau des droits de l’homme, modèle de l’État-providence, championne de la culture et de la gastronomie. Mais derrière l’image rassurante du pays des Lumières, se dessine peu à peu un tableau plus sombre : dette abyssale, croissance atone, industrie déclinante, fuite des talents, crise identitaire…

Et si, au lieu d’un simple ralentissement, nous assistions à une véritable descente aux enfers ?

Et si la France, dans une décennie ou deux, devenait le pays pauvre très endetté N°1 d’Europe ? Un scénario extrême ? Peut-être. Mais il mérite qu’on s’y attarde, car les signaux faibles s’accumulent. Et dans une époque où les certitudes d’hier deviennent les crises de demain, imaginer le pire, c’est parfois le premier pas pour l’éviter.

1. La France en dette colossale : la bombe à retardement

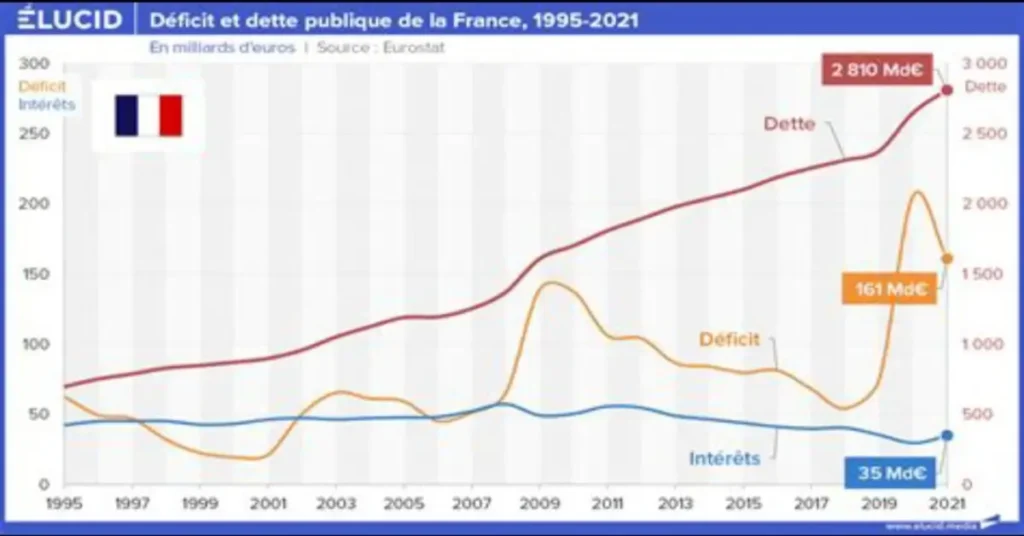

Plus de 3 100 milliards d’euros. C’est le montant de la dette publique française début 2025. Soit environ 112 % du PIB. Une dette qui ne cesse de croître depuis plus de 40 ans, quel que soit le gouvernement en place. Pire : le service de la dette, les seuls intérêts, représente désormais le premier budget de l’État, devant l’Éducation nationale ou la Défense.

Pendant des années, les taux d’intérêt proches de zéro ont permis de repousser le problème. Mais aujourd’hui, avec la remontée des taux, la charge de la dette explose. Chaque point de hausse représente des dizaines de milliards supplémentaires à payer. Un piège qui se referme lentement mais sûrement.

Certains économistes parlent de « dette soutenable ». Mais dans un contexte de croissance molle, de déficits budgétaires chroniques et d’instabilité mondiale, cette soutenabilité devient fragile. Très fragile.

2. La France : une machine étatique à bout de souffle

La France détient un record européen : celui des dépenses publiques. Près de 58 % du PIB est capté par l’État. Le modèle social français est l’un des plus généreux au monde, entre allocations, retraites, subventions, aides diverses. Mais il est aussi l’un des plus complexes, opaques et coûteux à gérer.

Les rapports se succèdent, dénonçant la mauvaise gestion, les doublons administratifs, les agences inutiles, les niches fiscales inefficaces. Pourtant, rien ne change en profondeur. Pourquoi ? Par peur du conflit social, par inertie politique, et parfois par simple clientélisme électoral.

Un système qui donne l’illusion de la protection, mais qui devient en réalité un frein à l’adaptation. Comme un navire trop lourd pour changer de cap quand la tempête arrive.

3. La France : une économie qui s’effrite

La désindustrialisation française est un phénomène connu mais souvent minimisé. En 1980, l’industrie représentait 25 % du PIB. Aujourd’hui, elle pèse à peine 10 %. Des pans entiers de l’économie du pays ont été délocalisés, parfois définitivement. Textile, électronique, automobile, pharmacie…

La France est devenue dépendante des chaînes de production mondialisées, souvent en Asie. La crise du Covid a mis en lumière cette vulnérabilité, mais peu de relocalisations concrètes ont suivi.

En parallèle, les PME sont écrasées par les charges, les normes, les contraintes administratives. L’entrepreneuriat est dynamique mais trop souvent freiné par l’environnement général. Et le marché du travail reste rigide, peu flexible, décourageant l’embauche.

4. La France d’une jeunesse désabusée, d’une élite en fuite

Chaque année, des milliers de jeunes diplômés quittent la France pour s’installer au Canada, en Suisse, en Allemagne, à Dubaï. En cause ? Les perspectives limitées, la pression fiscale, le sentiment d’un pays qui ne récompense pas assez l’effort.

Parallèlement, une partie de la jeunesse reste sur le carreau. Précarité, chômage, mal-logement, perte de repères. Le fossé se creuse entre ceux qui partent et ceux qui restent, entre les gagnants et les perdants de la mondialisation.

Cette fracture générationnelle et sociale alimente le pessimisme ambiant. Comment croire en l’avenir quand les dés semblent pipés ?

5. La France d’un modèle à bout de souffle, une classe politique déboussolée

Depuis plusieurs années, les réformes se heurtent à une double muraille : l’hostilité de la rue et l’impuissance de l’exécutif. Chaque tentative de réforme est perçue comme une attaque, chaque compromis comme une trahison.

La défiance envers les institutions est à son comble. Les syndicats sont souvent plus dans la réaction que dans la proposition. Les partis traditionnels se vident, les extrêmes progressent.

Dans ce contexte, comment conduire une politique de redressement ambitieuse ? Comment dire la vérité aux Français ? Comment leur faire accepter que le modèle actuel n’est plus viable à long terme ?

6. Scénario noir : la France en 2035

Paris, octobre 2035. La France vient d’être rétrogradée par les agences de notation. Elle n’est plus considérée comme un investissement sûr. Les créanciers exigent des taux très élevés pour prêter. Le gouvernement annonce un gel des pensions, une hausse massive des impôts, une réduction drastique des services publics.

Des files d’attente s’allongent devant les hôpitaux. Le chômage dépasse les 15 %. Les jeunes les plus qualifiés sont partis. L’armée manque de moyens. L’éducation est sinistrée. Le niveau de vie a chuté de 25 % en une décennie.

Les Français découvrent ce que signifie vivre dans un pays surendetté, appauvri, désorganisé. Une Grèce puissance dix. Sauf que cette fois, c’est le cœur de l’Europe qui vacille.

7. Peut-on encore éviter le naufrage ?

La réponse est oui. Mais elle suppose un électrochoc. Une prise de conscience collective. Un courage politique que peu ont eu ces dernières décennies.

Il faudra repenser le rôle de l’État, simplifier radicalement la dépense publique, relancer une politique industrielle ambitieuse, libérer l’énergie des entrepreneurs, investir massivement dans l’éducation, la recherche, les technologies.

Il faudra aussi, et surtout, redonner confiance. Restaurer le contrat social. Dire la vérité sans sombrer dans le catastrophisme. Montrer que l’austérité n’est pas une punition mais un passage nécessaire. Que la rigueur peut être juste, si elle est équitablement répartie.

Conclusion : Le futur n’est jamais écrit

L’Histoire est faite de rebonds. De chutes suivies de renaissances. La France a connu des crises profondes : 1870, 1940, 1958… Et elle s’en est toujours relevée.

Mais cette fois, le danger est plus insidieux. Moins spectaculaire. Une lente érosion. Un lent décrochage. Un appauvrissement par l’intérieur.

Alors, posons-nous la question sérieusement : et si les Français étaient les derniers à croire qu’ils sont encore riches ?

Le déni est confortable, mais il prépare les pires réveils.

Il est encore temps. Mais le temps presse.

Et vous, que feriez-vous si demain, la France devenait le pays pauvre très endetté N°1 d’Europe ?

Ne manquez rien; Abonnez-vous à notre Lettre d'information !